文章来自活字文化公众号,正文节选自郭宝昌先生著作《都是大角色》。

郭宝昌先生自幼被卖进豪门,在那里生活了26年,阅尽世情,识得众多奇人异事。他从16岁就开始写作《大宅门》,手稿先后被毁三次。2000年,历经磨难的《大宅门》开机拍摄。剧情源于他在宅门里多年的所见所闻,时间自光绪六年跨至1937年卢沟桥事变,是“一部有着30%虚构的文艺作品”。

郭宝昌先生出版的自传散文《都是大角色》和《大宅门》的关系十分紧密。剧里没有拍出来的、他一生中遭遇的奇人奇事都收录在了这本书里。姜文在《都是大角色》一书推荐语中说:

郭老笔下的人物,有个共同的气质——‘奇’。

他们,以奇特的方式登场,以奇怪的逻辑行事,以奇绝的姿态谢幕,当中又具不少奇幻的情节。读罢你会好奇:世上的奇人,怎么都叫他碰上了?这些奇人,不仅构成了他的故事特质,也构成了他自己的性格、出处和心灵主题,写他们就是写自己。

郭老占有三大优势:得机会看,有能力写,够火候拍。

这“得机会看”,很大一部分得益于郭宝昌先生的身世。

那是一个独立于历史时空之外的大宅门,也是人物个性鲜明、故事精彩跌宕的大宅门。今天,活字君与书友们分享这本横跨各种行当,览尽诸大角色的作品——《都是大角色》。

苍龙日暮还行雨, 老树春深更着花。

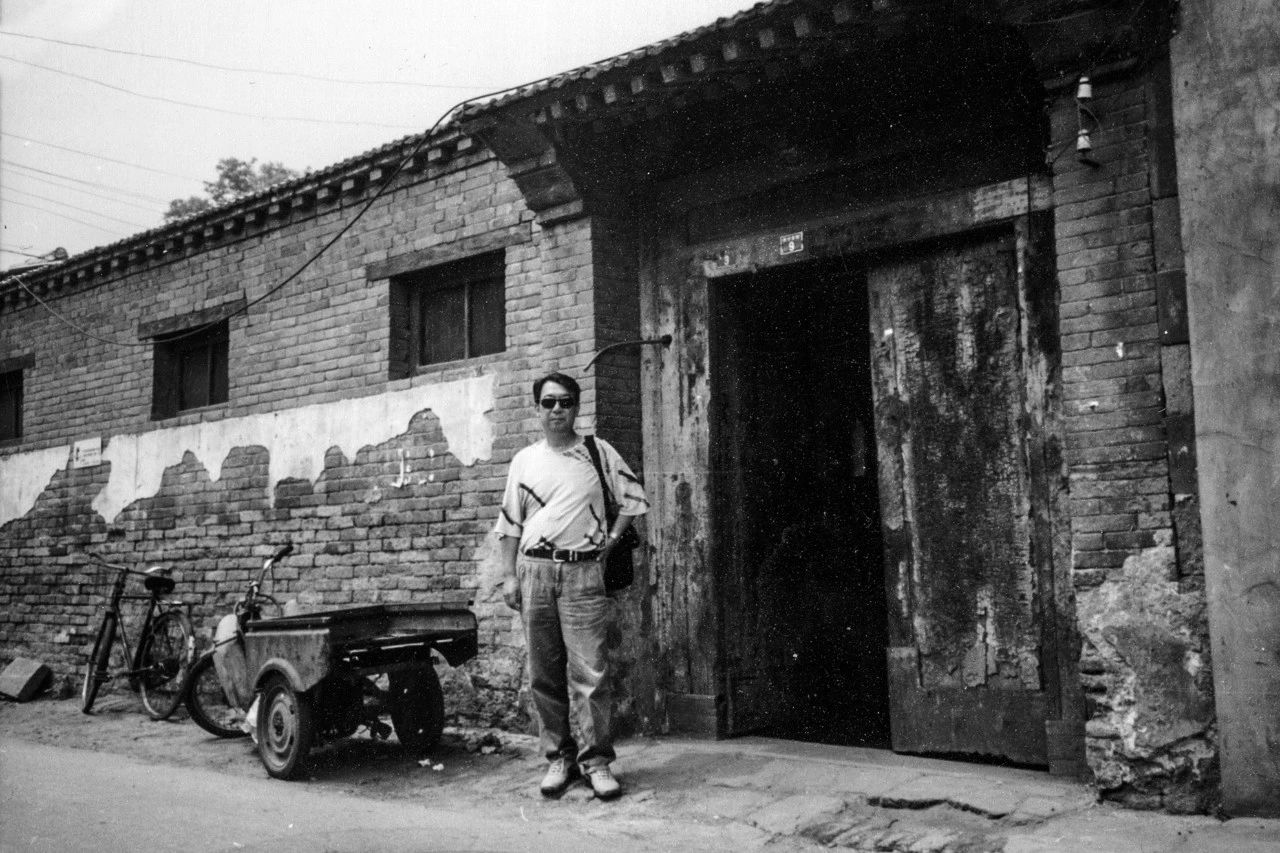

郭宝昌(姜晓明 摄)

老花园子与琴人

作者:郭宝昌

本文为节选,原刊《都是大角色》(三联书店,2021)

郭宝昌

古琴,大雅,大雅中之大雅。由于它在艺术含量上的特殊品质,不宜大众化,很难推广。虽为国粹,但少为人知。

怎么说古琴也是古代文人士大夫的雅好,与工农兵不太沾边儿,即便那位听“高山流水”的樵夫,其实也不是劳动人民,隐士而已。至于商人一向以俗人称之,在“士农工商”中,商也是垫底,不上文化档次,缺乏高雅情怀,顶多是附庸风雅,假装斯文而已。我由于家庭背景,出入商人家庭较多,结识大小商人也不少,感觉我们老爷子挺不一样的,他酷爱古琴至痴迷,收藏了几十张古琴,并在海淀的老花园子中修了一座二层小楼,是为琴楼,名曰“十二琴馆”。

郭宝昌在老宅前

“十二琴馆”中有十二张国宝级的古琴,老爷子不是为了居奇收藏,而是在早期延聘了古琴大师贾阔峰,后期又请了管平湖大师教授族中子弟习琴。二位大师阔而平,山而水,动静相宜,山水相依,峰湖相映,天然成趣。还有五十年代查阜西、溥雪斋、吴景略等大师也一起切磋传艺,培养了一批古琴精英,成了一九四九年以后北京古琴研究会的中坚力量。“十二琴馆”是老花园中最亮丽的一景。

老花园子里不只是亭台花木之美。有了琴声,一种典雅超世的文化气息缠绕着你,陪伴你走过童年、少年,这琴声不知不觉地浸入你的骨子里,你不再计较生活里的那些烦心事,眼里、心里都干净了许多。

名师出高徒。大姐,老爷子的长女,脱颖而出,“十二琴馆”的首席,五六十年代被古琴界称为“第一女琴人”。也怪,族中习琴者多为女眷,我母亲以下,二姐、大嫂、大表姐、侄女,包括大姨太的贴身丫头,全都习琴。大姐成就最高,后来已经是这些女眷们的老师了。大概是男人都忙着做生意去了,女人大多赋闲在家,学琴是需要时间和耐心的。

大姐姿色平平,但抚琴时真的很美

大姐相貌并不出众,姿色平平,绝不属于美人儿那一类,但气质高贵,举止端庄,目光平和,谈吐文雅,一望便知是大家闺秀。她天赋条件极好,十指修长,手腕灵动且有力,聪颖过人,接受能力极强,几个人同时学琴,她总是学得最快最好,更主要的是老师说她有“琴心”,我理解应该是对琴与琴曲的认知和感悟吧。她的《醉渔唱晚》《沧海龙吟》《岳阳三醉》等都由中国唱片公司灌制过唱片。

五十年代家中院子里,在一棵茂盛的二度梅树下,摆放着一张老花园子留下来的琴台,是用特制的镂空青砖砌筑而成,形如条案,案面有五六尺长,两尺多宽,四寸厚,中空,像个长条形的方匣子。案两头各有两个圆孔,浮面雕有梅兰竹菊的花纹,古朴雅致。于台上弹琴,其琴音幽然而空灵,有些淡淡的共鸣。

我二十岁生日那天,亲朋散去后,我留住大姐,想听她弹一曲。我的生日是农历六月二十四,传说是关老爷磨青龙偃月刀的日子,磨刀需要淋水,这水滴洒下来,就成了人间的雨,所以每到这天就会下雨。确实,每年这一天下雨的时候居多。这天傍晚刚刚下过一阵雨,月亮马上就出来了,月光冷冷的,院子里的暑气全消,大姐将琴放在了琴台上,并叫我进屋里去隔窗听琴。我进了书房,把窗户全都打开,二度梅就在我的窗前,隔着纱窗可以看到二度梅树下抚琴的大姐。她弹了一曲《沧海龙吟》,听着听着我就热泪盈眶了,没什么理由,眼泪就是止不住……大姐走了,母亲见我擦泪,问我怎么了?我说大姐真美,母亲笑了说:“你入迷了。”那一年大姐五十六岁,神采奕奕。

我总是觉得在国乐中古琴的地位相当于西乐中的钢琴。但钢琴可以与任何乐器合奏,古琴不行,不相容于任何乐器。箫还可以,我听过母亲与大表舅(吹箫)合奏过《渔樵问答》,和谐动听;也与笛子合奏过,虽也能听,毕竟略显轻浮了些。如此不合群儿的古琴几千年流传下来,实属不易。它坚毅地固守着本体,在与时俱进的潮流中从不与时代合拍,过于孤僻的个性,实实在在地成了“阳春白雪”,像个不食人间烟火的面壁老头子,可它的音律却令一代一代的人生发着千变万化、刻骨铭心的不同人生感受。一代一代的琴人顽强地孤守着寂寞,大姐是琴人中的佼佼者,她的琴心应永记于史册。

那是一九七二年,是一个摧残传统文化的年代。这位六十八岁的老琴人,在精神和肉体的双重折磨下已是重病缠身。她的大女儿在一九七二年那个风声鹤唳的年代,做了一件冒死而为的事,不为别的,就是怕古琴——这一国粹级的传统艺术就此流失,决心在她母亲一息尚存之际,以录音的方式将母亲弹奏的琴曲保留下来。这是信仰的力量,已将生死置之度外。

她在崇文门的一家委托商行里买了一张古琴,我想这应该是流落民间的抄家物资。当年的抄家已经没了什么章法,一部分被砸得稀烂,一部分归了国家,一部分被顺手牵羊,古琴的价值还不被一般人所识,送到委托行换俩零花钱。据我母亲说她买回的还是一张明琴(潞王琴),她又千方百计弄来琴弦和一套录音设备,请了一位录音师,这一切都是秘密进行的。她把大姐接到自己家中,入夜,用被子褥子把门和窗堵得严严实实,录了四首大姐的代表作:《平沙落雁》《韦编三绝》《阳关三叠》《渔樵问答》,大姐是忍着病痛弹奏的,两年后大姐仙逝。这珍贵的录音在“文革”后期被翻成了磁带,流传至今。

在那个年代,她们这种举动,一旦被发现就有灭顶之灾,那琴声里流淌着琴人的血和泪,渗透着她们高贵的品德。为艺术而冒死前行的人我再也没见过,无论是大姐,还是她的女儿。

……

都写到这儿了,还有个重要的人物没写到,就是四十年代“十二琴馆”的总教习、大古琴家管平湖先生,前面只提了一笔,他是我心中的偶像,现如今可能知道的人已经不多了。

管平湖 [瑞典] 林西莉/ 摄

大文化人好像都有癖好。管先生固然是个琴呆子,琴就是命,可他还有个命就是酒,嗜酒,酒量大得惊人,日日喝,顿顿喝,无酒则觉得人生索然无味,活着就没多大意思了,这是他亲口跟我说的。但我从未见他醉过或喝多了撒酒疯,喝多少酒都能保持仪态不失。

一九六二年我在北京电影学院上三年级,这一年是默片实习课,这是我们导演系学生入学后第一次用胶片说话,要拍摄两部各三十分钟(三本片)的黑白影片,其中一部选用了我改编的剧本,鲁迅先生的《伤逝》。拍摄完成已是年底,要给全院师生观摩放映一次,我忽发奇想,何不配上音乐?当然不可能录到胶片上,是在放映现场配乐,无论从情绪、风格、内涵上,感觉以古琴曲为宜。对,古琴,管平湖!这想法得到了我们系主任田风教授的支持。

我回家灌了两瓶家藏的陈酿“史国公”,就奔了管先生家。我是头一次去管先生家登门拜访,一进他的房间我就傻了。本以为这样的国乐大师、书画大师(他的花鸟人物画曾冠绝一时,困苦时曾以卖画为生)的书房,怎么也该是古色古香、书香满室、诗画满墙、文玩满架的雅集之所吧?可眼前这间屋子里,您眼所能及的地方居然全是酒瓶子,而且绝大多数是空酒瓶子,条案上、窗台上、茶几上甚至床铺下面全是酒瓶子,靠门口墙边的两个大花盆里也躺着几个空瓶子。只在一张大书桌上摆着他那比命还珍贵的宝琴,那是一张唐琴,名“猿啸青萝”。他还自制过一张琴,起名“大扁儿”,我没见过。琴旁边杂乱地堆满了琴谱。这景象太离谱了,我不由得问道,这么多空瓶子怎么不扔了?他讪笑着说不能扔不能扔,睡觉踏实。

我把《伤逝》的小说和分镜头剧本给了管先生一份,说明了来意,我说影片放映时看着画面即兴演奏,套用现成的古曲即可,而且没有预先演练的机会,只能临场发挥。管先生很感兴趣,说闯荡几十年这种事情还没干过,先看看剧本,斟酌一下用什么曲子,应该没问题。两天以后管先生在琴会见到母亲说已经准备好了,叫我放心。

那是个星期六,虽已入冬,天还不太冷,我去接管先生。他抱着那张宝贝琴,琴上套着一个古旧的褪了色的织锦缎琴套,出门随我上了22路公共汽车来到小西天电影学院。我从道具车间借了一张琴案,请音响师拉了一个麦克风放在案前,话筒对着案面,全部放在大礼堂舞台的左侧,管先生试了试声音说可以。他必须背对着观众,仰头看着银幕画面,边看边弹。礼堂里坐满了全院的师生,放映开始,管先生拨动琴弦。我紧张地站在他的身后。他一边弹一边不时地抬头望向银幕,变换着曲子的节奏,真是难为他了,他从未看过片子啊。我听得出他把《高山流水》《梅花三弄》《醉渔唱晚》等七八支古曲加以编排,融合为一曲,特别让人惊讶的是转换、衔接得那么自然顺畅,与画面配合得那么恰当,情绪那么吻合。半个小时,他毫无倦意,我已经一身汗了,紧张的。放映结束响起掌声,田教授起立鼓掌,当然是为管先生鼓的。

管平湖先生一身的大儒之气

说实在的,全院师生没几个懂古琴的,甚或干脆没有。古琴,太不普及,也根本无法普及,所以对管平湖的大名,没什么人知道,掌声多出于礼貌,出于新鲜好奇,默片配古琴,没见过。田教授特别感谢了管先生,说一个学生作业,劳动您这样的大师来配乐,实在冒昧,而且被管先生琴声感染,经常忘了看片子。

从学院出来,我请管先生到老正兴饭庄吃饭。一落座他先拉了两把椅子在身旁,将宝贝琴放在上面,接着要酒,有一种劣质的烧刀子是不限量的,管先生要了两斤。这个驰名大江南北的老字号,那年月也没什么正经菜,毕竟困难时期已接近尾声,比一般的餐馆好些而已。要了一个红烧兔肉,一个清炖黄羊肉,还有俩凉菜,两碗热汤面。兔子肉是上不了席的,可没别的,总还是肉吧;黄羊据说是体委组织的国家射击队去内蒙古、青海野外狩猎打来的,很解决了一些单位食堂的供应,电影学院食堂也卖过两三天。我不吃兔肉,黄羊肉也不好吃,顶多也就喝了二两酒,只为了陪管先生。那酒太难喝,感觉是兑了水的酒精,管先生倒是不挑食,全部吃光喝光,差不多两斤酒,像喝水一样。热汤面上来了,奇怪的是管先生又要了二两酒,我惊问您还喝?管先生笑道不喝了不喝了,说毕把二两烧刀子倒进了汤面里说:“这不是喝,是吃,这面条没有酒味怎么吃啊!”

这个细节我至少和一百个人说过,旷古奇闻。

转过年来春节前,我又给他送过一次酒,没说几句话就匆匆而去……那就是最后一面哪。

一九六六年红卫兵开始“破四旧”,古琴当然是旧,而且旧得不能再旧,全部查抄。十年后开始落实政策,退还部分抄家物资,真正的宝贝一件也没退,说是找不到了。最奇葩的是母亲那张价值连城的古琴“钧天雅奏”居然还回来了,一定是那位落实政策办公室的人不识货,走了眼,没拿这琴当回事。母亲那份高兴啊!说这张琴在“十二琴馆”中也有相当的地位。没多久,一位琴界名家也曾是管先生的门徒来了,要借去一用,说要拍照留资料,重新鉴定什么的。都是老熟人了,母亲欣然同意。琴走了,人也走了,直到母亲去世再无音信。一九七八年,我还在广西南宁工作,有位杭州的挚友来信告诉我,香港海关扣了一张企图走私出境的古琴,是某某从我母亲手中“借”走的那张古琴“钧天雅奏”,那是国宝,叫我一定要追回,我那时还戴着“反革命”的帽子,甭说追琴,能活着就不错了。

这张琴,今在何方?

管平湖先生的遭遇是那次见面十年以后,我从干校逃回北京才听母亲告诉我,管先生已去世六年了。也是闹红卫兵那年,刚开始“破四旧”(“破四旧”是家家都破,还不属于“横扫牛鬼蛇神”那一阶段),是见什么砸什么,红卫兵要管先生把琴交出来,他已重病缠身,危在旦夕,他紧紧地抱着那张宝贝琴说:“要砸琴,先砸我,砸死我再砸琴!”红卫兵退了,过了不久,三四个月吧,管先生仙逝。只知道几十年后一次嘉德拍卖会上,那张宝贝琴“猿啸青萝”出现了,拍卖价两千万人民币。

本文承蒙严晓星先生(作家,南通报业集团副刊编辑,古琴研究学者,策划主编了《琴学丛书》《掌故》等多种著作)修改指正,特此致谢。

![]()

文章来自活字文化公众号

德音乐教转载发布

排版:嘉灵

审核:嘉禾

· 美善人生,从乐教开始——中国文化人文艺术启蒙必备,《国乐启蒙》(一)数字版重磅发布

· 德音礼贤 | 这里是童话梦工厂,更是仙境乐工厂,是个“精灵”人类你就来吧!

· 德音礼贤 | 技术中心招人啦!

· 益品阁招人啦!

· 允中礼贤|期待重逢,我们一起播种耕耘、看花开、收果实

· 乐教历程

1.“弘扬中华乐教,支持乡村教育” ——允中文教“念乡恩”慈善音乐会隆重举办

2.愿中华正声生生不息,不绝于耳——中华乐教之国乐传承与人才培养

3.乐教校园 | 让生命因音乐而美善,让文明因传承而久远

4.乐教校园 | 翁镇发先生及上音笙乐团乐教讲·演《国乐入心,“笙”乐传情》

5.国乐大家校园行 | 龚一先生《一枝极美丽的古代花朵——古琴艺术漫谈》

6.国乐大家校园行 | 德音老师《外师造化,中得心源——中国艺术的精神与人生的艺术》

7.允中教师学园“乐教师资课程”简介

8.丰子恺先生:乐以教和

9.管平湖先生 | 罕见遗留琴学论文《谈<欸乃>》

10.琴坛往事:夏老闻琴,平湖获救

11.郭宝昌先生忆古琴大师管平湖