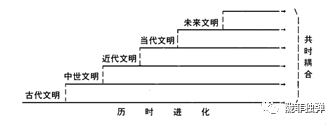

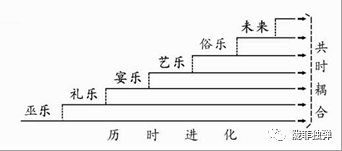

音乐艺术经历了巫乐期、礼乐期、宴乐期之后,进入了具有艺术和商业之二重性的艺乐期,艺乐期之后,是为俗乐期。(1)

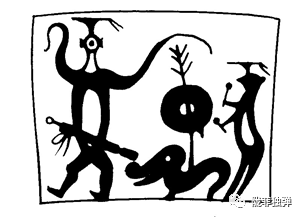

巫乐期:音乐是原始巫术有机组成部分。这个时期,乐师即是巫师,也是部落酋长、氏族首领,歌舞乐一体,无独立之音乐可言。

礼乐期:乐开始与礼并称,礼乐是国之大典祭祀仪式。礼乐驱散巫术梦魇,呈现清明气象。音乐象征天行健造化开物。礼仪象征地厚载人文成务。后来,乐逐渐堕落成礼的附庸、政的奴婢、刑的补充。这个时期,乐师是在籍的官员(宫伎、官伎、营伎),歌舞乐仍未分化,仍无独立之音乐可言。

宴乐期:音乐是“娱密座,接欢欣”之佐酒进食背景。音乐开始边缘化,开始逐渐脱离社会活动中心。这个时期,乐师是乐奴、家伎,出现独立的器乐裁,歌舞乐开始分化。

艺乐期:音乐逐渐摆脱巫术、礼仪、宴飨他律制约,演变成为商品化欣赏对象。音乐进一步边缘化,进一步自律。这个时期,乐师是戏子或艺人,歌舞乐进一步分化,独立的器乐体裁发展完善。

俗乐期:音乐成为俗人自我宣泄,自我麻痹、自娱奶乐(titty-tainment)、自淫狂欢工具,音乐再度深入日常生活。这个时期,乐师不分专业、业余,歌舞乐再度综合,乐师吟咏诗歌并手之舞之足之蹈之。

以往按朝代更迭(如虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、隋、唐、元、明、清、民国、人民共和国)划分的乐史分期框架,按某种历史理论主张的社会发展历程(如原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会)划分的乐史分期框架,都不能与音乐社会功能、乐师社会角色演变的历史脉络吻合。而那种以音乐形态特点(如歌舞、歌曲、乐曲、说唱、戏曲)划分的乐史分期法,则遭遇同一时期多种不同音乐形态共时集合的难题。

新的乐史分期框架,则以音乐社会功能、乐师社会角色演变为指标,大体明确巫乐、礼乐、宴乐、艺乐、俗乐的渐次发生脉络,并兼顾音乐的形态演变。

新的乐史分期框架,是一个历时纵向演化和共时横向集合的多维坐标体系。

根据一般观念,所谓当代,似乎是一个全新世界。其实不然。当代世界乃是历史演化至今的存在。

所谓历史演化,既有历时的新陈代谢,又有共时的集合累积,既有历时的纵向演进,又有共时的横向共生。在历时演化过程中,新文象并非完全取代了旧文象。许多历史文象,特别是那些具有绝对性、永恒性的人事和学术、艺术及其深远影响,往往在新文象已然发生之后,还或多或少或明或暗地继续存在,继续影响后世。这些以往旧文象和此后次第发生的一系列新文象,持续不断的共时集合耦合同在。

当代中国、当代世界乃是历史中国、历史世界的继续,在已然现代化之际,历史上所有时代创造之一系列文象,都依然或多或少或明或暗地共生于当代。

就音乐而言,以往历时发生的巫乐、礼乐、宴乐、艺乐、俗乐,也持续不断的共时集合耦合同在。到了现在,它们都依然或多或少或明或暗地共生于当代。当代中国乃至当代世界音乐,因此呈现错综复杂之历史集合。

以此新的乐史分期框架,可以大体了解中国乃至世界音乐的历史脉络。以此新的乐史分期框架,可以宏观把握当代中国乃至当代世界音乐的现实状况。

以此纵向演进和横向共生的历史观念考察,古今中外音乐作品,在当代或者彼此独立而共生,或者相互融合而衍变。由于历史演化,由于和新音乐作品耦合共生,以往历史时期依次发生并遗留至今的音乐作品,其在当代中国乃至当代世界,因为语境的转化,其语义已经有了或多或少或明或暗的实质性衍变。

只有直面这些历史音乐遗存,我们才能真正了解当代中国乃至当代世界音乐的全貌。当代中国乃至当代世界的新音乐作品,也只有置于这个大系统之中,才能确立其地位和价值。

一、 巫乐之式微

一般而言,在当代中国乃至当代世界大部分地区,“巫乐”已经没有太多活动余地。

孔子曾说:“礼失求诸野”。

例此可说:“巫失求诸野”。

时至今日,在一些边僻之地,一些现代文明影响较少的地区,神人对话、天地交通、驱邪打鬼、蜡祭灭蝗、祈福请安、求雨求子的巫乐,依然有其强劲生命。其中,最重要的保留地,乃是中国边疆少数民族地区及世界其它类似的地区。

周秦之际,巫乐开始转化为礼乐。

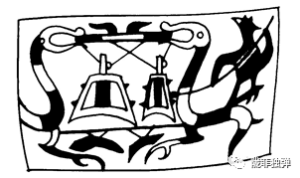

巫乐转化为礼乐的标志性事件,是秦代以来“乐府”的建立。

秦“乐府”钟

以往巫乐中血缘部族“交通天地”(实际上是与已逝祖先及其创造之文明的沟通)的集体巫术,在“绝地天通”(《国语·楚语》)的政治历史事件之后,已经成为王者、官府的特别礼仪。

乐府其中,音乐艺术不再是部落酋长氏族首领率领、部落或者氏族全体成员集体参与的巫觋之术,而成为政府官员职掌、少数职业乐师专门从事的例行公务。

在此转变初期,礼乐依然保留了不少远古巫乐蛛丝马迹。湖北隋县曾侯乙墓出土漆画中,撞钟击鼓的乐师,依然是鸟首人身的巫师模样。

曾侯乙墓漆画

曾侯乙墓漆画

正是此巫乐其表,礼乐其实,金声玉振的钟磬之乐,昭示着礼乐新时期开始。

在进入礼乐新时期之后,原始巫乐“求雨求子”的社会功能,依然在民间草根世界中顽强保留强劲生命。即使当农业文明转化为工业文明之后,在世界各地,相关两性交往的原始巫乐成分,也依然没有失去自己固有社会功能。进入礼乐以及宴乐、艺乐、俗乐时期之后,顽强延续之巫乐,其“巫”的气氛日见稀薄,而“性”的情调依然浓郁如初。时至当代,大部分所谓流行音乐主题,还是两性之间卿卿我我、死去活来。此所谓情色一类,依然保留了血缘时代远古巫乐“封土为社,令会男女,奔者不禁”遗风。

在进入礼乐以及宴乐、艺乐、俗乐时期之后,巫乐社会功能中“巫术”之“巫”的方面,亦即神话、宗教的一面失落较多。而巫乐社会功能中“巫术”之“术”的一面,亦即召集、聚会、操纵、控制、兴奋、迷幻的一面,依然有其强大威力。流行音乐大型演出引起狂热骚乱的事件屡见,保安、军警对此往往如临大敌。据说,迈克尔·杰克逊某场演唱会,竟导致376人昏迷,281人精神失常,2人当场身亡!

由于当代中国的民族政策、文化政策,以及所谓“无烟工业”——旅游事业发展,历史依次发生并依然存在于当代中国并且和礼乐、宴乐、艺乐、俗乐共生的巫乐,逐渐开始改变其固有社会功能,有了新的社会功能。

巫乐之新的社会功能,是指一些地方大型庆典时的礼乐功能(特别在少数民族地区、边疆偏远地区),官民公私宴会中的宴乐功能,还有旅游景点商业性质的艺乐功能,以及所谓“民俗文化保留地”的象征功能。

和礼乐、宴乐、艺乐、俗乐耦合共生,当代巫乐已然不再纯粹。无论是藏戏“打鬼”,还是萨满“跳神”,都已成为当地民俗象征,而逐渐削弱甚至丧失原先巫乐内涵。在当代,巫乐的神话、巫术内涵,特别是它的神话、巫术之文辞标题,甚至和巫乐相关的山川、建筑、风俗、仪式、族群、社团,都成了特定礼乐、宴乐、艺乐、俗乐包装,而不再具有实质意义。

巫乐式微,已是历史事实。

中国华学,历来不言怪力乱神。

在巫乐向礼乐转变过程之中,以往中国传统音乐那种疯癫痴狂的风格,逐渐被典雅庄重的风格取代(2)(3)。中国传统音乐在巫乐向礼乐转化的上古,一方面失去了生命原初的野蛮,另一方面彰显出人类文明的风华。尽管,巫乐那种疯癫痴狂的风格,依然使一些当代中国作曲家仰羡渴慕。(按:岂止是当代,岂止是中国,岂止是作曲家。)然而,中正平和、雍容华贵,恰正是华夏音乐的特异之长。

由于欧洲中世纪浓烈巫风的长期熏染,欧洲艺术,特别是欧洲音乐,即使是文艺复兴之后,依然巫术蛊人,巫魇乱性。就文学而言,无论是莎士比亚《哈姆雷特》,还是歌德《浮士德》;就音乐而言,无论是威尔第《阿依达》,贝里尼《诺尔玛》、德沃夏克《月亮颂》、还是瓦格纳《尼伯龙根的指环》,大多如此。

与此相比,莫扎特《费加罗的婚礼》、贝多芬《费德里奥》、比才《卡门》,则去魅还俗,呈现文艺复兴之后的崭新品相。

巫乐时期,歌舞乐一体。

巫乐之乐,大多比较简单,有大音希声之风。歌舞乐三位一体之巫乐,以多种样态的古代调式吟咏内容不同的诗歌。不同的古代调式,各有其相应的巫术内涵,并与天文天象对应。

二、 礼乐之没落

礼乐没落,早在西周末期已经初见端倪。

礼崩乐坏,是奴隶制消亡必然结果。像曾侯乙墓出土文物显示之那样规模宏大的礼乐制度,自两汉魏晋南北朝之后,再也没有恢复。

曾侯乙墓编钟

曾侯乙墓编磬

李白所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,从一个方面反映了魏晋南北朝以来由于奴隶制衰微,统治阶级再也没有能力像以往那样使用大量奴隶“镂金错采、雕绩满眼”的现实(4)。

以往宗白华氏于此有关之中国古代两类美学风格的言说,是自共时角度观察,如果自历时角度观察,显然有其变化轨迹可察。

两汉时期,尚有一些复古迹象。

魏晋南北朝之际,“金声玉振”的大型钟磬逐渐蜕化为所谓“体金应石”的方响一类小型乐器。轻便型乐器方响问世,是礼乐没落的象征。

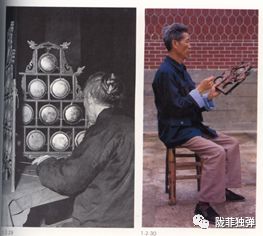

方响

敦煌壁画中的方响

中国民间乐器云锣,也是“金声玉振”的大型钟磬逐渐蜕化为所谓“体金应石”的方响一类小型乐器。

云锣

礼乐期,音乐生机蓬勃风动不息,礼仪水起云涌景致无限。

乐为天,礼为地。乐为阳,礼为阴。乐为动,礼为静。乐为辟,礼为翕。乐为捭,礼为阖。乐为道生,礼为德蓄。乐为行健,礼为厚载。乐为开来,礼为藏往。乐为开物,礼为成务。乐生生不已,礼厚载无遗。“大风起兮云飞扬”,乐是风动不息。“安得猛士兮守四方”,礼是景致无限。

乐发动风气,礼才有无限风景。乐发动风气,人与造化小儿相嬉戏。革命之乐如风吹花开,起天下之兴。凡天下风起云涌之际,都会有新的礼乐兴起。

所谓礼乐,一开始并非政治正确的典礼颂歌。历史上的礼乐,大多是由土风而雅正,由雅正而礼颂(5)。大多是由风动天下之新兴音乐,而升格为国家种族之雅正大统,最后成为一国一族之典礼颂歌。现在联合国常任理事国之中、美、英、法、俄国歌都是如此而定。

中国国歌,原是抗日战争时期风动天下的《义勇军进行曲》。美国国歌,原是独立战争时期风动天下的《星条旗永不落》。英国国歌,原是英国殖民高峰期风动天下的《天佑吾王》,后易名为《天佑女皇》。法国国歌,原是法国大革命时期风动天下的《马赛曲》。俄国国歌,情况比较复杂。它起初是1815年采用《天佑吾王》曲调填词,后于1833年被《上帝保佑沙皇》取代。十月社会主义革命后,曾一度采用《国际歌》作为苏联国歌,之后被《牢不可破的联盟》取代。现在的俄罗斯国歌,是用苏联国歌原曲填写新词。这些国歌,和后来东施效颦的一些礼赞式国歌,完全不是一个品级。

经过第二次世界大战的俄国,有一首和中国国歌《义勇军进行曲》相当的歌曲,那就是被誉为“苏联卫国战争音乐纪念碑”的《神圣的战争》,它在许多场合成为俄罗斯实际的礼乐。

如此生气勃勃之礼乐,到了后来,却逐渐堕落为僵死的意识形态,充满了政治意味。

对此,先有竹林七贤嵇康之批判的武器,后有唐太宗李世民之武器的批判。嵇康以学者口吻宣称:“至夫哀乐,自以事会先遘于心,但因和声以自显发。”(《声无哀乐论》)太宗则以开国之君的权威,用不容置疑的口吻断言:“夫音声岂能感人?欢者闻之则悦,哀者听之则悲,悲悦在于人心,非由乐也。”尚书右丞魏征为之概括:“乐在人和,不由音调。”(《贞观政要·礼乐》)

嵇康所谓“先遘于心”,无非是说“江州自有青衫恨,不听琵琶亦泪流。”(清•盖钰《拟琵琶亭怀古》)嵇康的深意在于:声无哀乐,心自有情。正所谓:“岂是声能感,人心自不平。”(张九龄《听筝》)正所谓:“无善无恶心之体,有善有恶意之动”。(王阳明四句教)

秦汉以来,礼乐逐渐定型。隋唐之际,礼乐只用于婚丧嫁娶、军政祭典。繁文缛节的礼乐,实际上已被隋唐以来统治阶级冷落。

礼乐没落的标志性事件,是“教坊”成立,以及“立部伎”和“坐部伎”对峙。

唐代教坊建立,无疑分割了太常乐府专权。

教坊所属宴飨乐舞,风靡一时而上行下效。甚至官员俸禄中,也有专门蓄养乐奴的经费器用。

当时立部伎所属广场歌舞,往往使坐部伎所属礼仪雅乐相形见绌。敦煌壁画中名噪一时的“反弹琵琶”,无非是立部伎广场歌舞即兴表演。此,与那些“端冕而听”而“惟恐卧”的坐部伎礼仪雅乐,岂可同日而语?

白居易《立部伎》诗云:

立部伎,鼓笛喧,

舞双剑,跳七丸,

袅巨索,掉长竿。

太常部伎有等级,

堂上者坐堂下立。

堂上坐部笙歌清,

堂下立部鼓笛鸣。

笙歌一声众侧耳,

鼓笛万曲无人听。

立部贱,坐部贵,

坐部退为立部伎,

击鼓吹笙和杂戏。

立部又退何所任?

始就乐悬操雅音,

雅音替坏一至此,

长令尔辈调宫徵。

圆丘后土郊祀时,

言将此乐感神祗。

欲望凤来百兽舞,

何异北辕将适楚。

工师愚贱安足云

太常三卿尔何人?

白居易基于礼乐道统,虽然还说坐部伎“笙歌一声众侧耳”,立部伎“鼓笛万曲无人听”。但他说的坐部伎,已然是宴乐,而不是礼乐。他不得不承认,当时的礼仪雅乐,不再由专业素养较高的宫廷坐部伎乐师演奏,而已经是由业余的立部伎“退”而“为”之,“替坏一至此”。

此,正如郑觐文《中国音乐史》所说:

唐一代之乐,实以燕乐(陇菲按:即宴乐)为重心,雅乐二字徒拥虚名,并不注重。其乐工最劣者,方习雅乐。唐之全盛时代,声音人有一万二十七人,其司雅乐者不过一百四十人,相形之下已可概见。

奴隶制度一旦崩溃,以往那种劳民伤财繁文缛节的礼乐,必然失去其经济基础。森严的等级制度一旦被民主的社会系统取代,礼乐必然失去其社会基础。除非高度中央集权国家,礼乐没有可能再造历史辉煌。

当代世界,礼乐已然逐渐淡出。除了国旗升降、阅兵典礼、大型集会、体育比赛之外,很少有人眷顾礼乐。礼乐在许多场合,已然蜕化为商业性表演,失去了以往的庄严肃穆。

时至当代,礼乐中“礼”的成分日见稀薄,而“乐”的成分以及“商”的成分则日见浓郁。

苏联电影《夏伯扬》中,白军敲着小军鼓列队冲锋之肃杀景象,已然蒙上历史厚重尘埃。观赏当代庆典仪式中军乐队行进表演,可以对此产生深刻印象。

甚至在一些宗教典礼中,礼乐也逐渐具有了商业表演内涵,开始向世俗献媚。英国威敏斯特大教堂向旅游者开放的庄严弥撒,已然转化为包括非基督徒在内之所有俗众聆赏对象。西方一些教堂,已然有通俗音乐、摇滚乐、爵士乐表演。

当然,在特定历史情境中,“文以载道”之礼乐亡魂,也会不时被召回。不过,是否灵验,就又当别论。

三、 宴乐之蜕变

草民饮食,不过温饱,没有贵族、官员宴乐精致。一般家庭,不具有雇佣家奴性质之乐师的经济实力。

中世纪以来,贵族、官员恩宠,是乐师生存首要前提。宴乐起初是由贵族、官员专享。只有贵族、官员,才养得起“家乐戏班”。

随着资本主义萌芽、发展,新的非世袭贵族以及城市市民开始具有一定经济实力,并逐渐形成所谓中产阶级以及市民阶层。以往王室官员、世袭贵族宴飨之乐,成为这些新兴阶级或阶层时髦追求。由于音乐社会功能的变化,音乐供求关系的变化,音乐从宫廷、官府繁文缛节装模做样的摆设,贵族、官员公私宴飨可有可无的背景,逐渐演化为瓦市勾栏、佛寺道观以及广场街头市井之徒全神贯注聆赏的对象。

乾隆元年(1637)清院本《清明上河图》戏剧《吕布戏貂禅》

清王翚《康熙南巡图》戏剧

宴乐因此,逐渐蜕化为商业化的审美艺术。

正是对艺术、玩意儿的看重,使宴乐逐渐转化为艺乐。

在此转变早期,这些演出场地还遗存着宴飨痕迹。诸如瓜子、花生、糖果、香烟、茶水、手巾把之类,俨然是以往世袭贵族、政府官员宴乐排场。此,乃是中国老百姓欣赏戏剧、曲艺之特殊民俗的宴乐文化胎记。几经变形,当代剧院、电影院、音乐厅依然出售可口可乐、爆米花之类以飨观众。

管可寿斋《申江名胜图说》之“淑芳馆素卿歌俞调”(弹词)

茶馆

在此宴乐向艺乐演化途中,随着社会民主化进程,随着普遍富裕化进程,旧时贵族专享的宴乐进一步深入了普通家庭日常生活。尤其随着录音、播放技术进步,宴飨背景音乐以及日常背景音乐,已经不再需要大笔开支。时至今日,旧时贵族专享的宴乐已然是几乎所有社会大众的日常享受。

时至当代,无论是神秘诡异的巫乐,庄严肃穆的礼乐,还是优雅曼妙的艺乐,包括那些充满资产阶级浪漫精神的“古典音乐”,以至充满无产阶级英雄主义的“革命音乐”,都有可能蜕化成为宴享背景、日常背景。克莱德曼演奏的《命运》《太阳最红》,是其典型。

当然,真正的背景音乐,还是那些婉约派一类小调。所谓轻音乐,乃是背景音乐主流。《神秘园》(Secret Garden),是其中翘楚。

时至今日,宴乐一类背景音乐已然无所不在。无论是酒店、宾馆,还是飞机、火车,无论是街道、公园,还是商店、市场,以至于社区、家庭,人们已经不再有不听音乐的自由,而陷入一个无可逃匿的、千篇一律的音网之中。所谓背景音乐,无论多么轻柔,都已十分聒噪。

四、艺乐之勃兴

政治前台的礼乐,降格为佐酒进食背景,是所谓宴乐。

正所谓:

牢羞既陈,钟石俟。

饔人进羞,乐侑作。

金敦玉豆,盛交错。

御鼓既声,安以乐。

从嘉峪关魏晋墓室砖画,可以看到两汉魏晋时期,礼乐向宴乐演变的明显迹象。

嘉峪关魏晋墓室砖画宴乐图

嘉峪关魏晋墓室砖画宴乐图

正因宴乐佐酒进食性质,乐师表演才不必要额外张扬音乐之外意义。宴乐不再需要严肃意义,只需要营造生理、心理愉悦背景。脱离了巫乐、礼乐他律制约,作为背景音乐的宴乐,是以艺术审美为其主要社会功能之艺乐的发展基础。所谓“纯音乐”之所以在中世纪之后得以长足发展,不能不说和宴乐时兴相关。

作为长夜宴饮佐酒辅食的背景音乐,为了不绝如缕地绵延鸣响,乐师不得不重复回旋加花变奏原先简单的单曲体(分节歌)音腔。中国、西洋的中古音乐,由大音希声之礼乐、圣乐,一变而为繁音促节、律动细密、动而愈出、疾速去往之宴乐、艺乐。

正所谓:

六引缓清唱,三调伫繁音。

岂所谓诗之遗耶,抑亦浮艳要眇,繁音促节,悲而助欲者耶!

乐府之妙,全在繁音促节,其来于于,其去徐徐。

繁音激楚,热耳酸心。

宴乐向艺乐演化过程中,中国以及西洋音乐,体裁形式发生了重大变化。

在此演化过程中,由歌舞乐一体的巫乐、礼乐,分化出相对独立之以器乐(sonata)、声乐(cantata)为主的宴乐、艺乐。

世界音乐史上,中世纪大量出现一些没有文辞的器乐作品,“纯音乐”(absolutemusic)大行于世。中国古琴音乐中由琴歌脱胎而来的标题性琴曲“调引”、“操弄”,欧洲钢琴作品中由歌曲伴奏脱胎而来的“无词歌”,由歌剧乐队序曲独立而成的“前奏曲”,都是巫乐、礼乐演变为宴乐、艺乐历程的化石。

相应音乐的独立,原先附属于音乐的歌词、唱词、史诗等等,也逐渐发育成形为具有独立文学品质的诗、赋、词、曲以及戏文、演义、传奇、小说。

这个时期,中国和西洋,不约而同简化了多种样态的古代调式,而侧重速度、节奏的变化。

中国的宫、商、角、徵、羽以及名目繁多的诸宫调,逐渐简化为楚调-侧调,欢音-苦音,西皮-二黄等基本歌腔,由吟咏各种调式、旋律为基本手法的单曲体分节歌和联曲体,衍变为以速度、节奏为基本因子之解-艳-趋-乱、散-慢-中-快-散的相和歌、大曲,形成了加花变奏欢音-苦音、西皮-二黄等基本音腔的板腔体。中国板腔体的戏曲音乐,以欢音-苦音、西皮-二黄为基本音腔,做导板、慢板、原板、垛板、散板、摇板、回龙等速度、节奏变化。

西洋的伊奥尼亚(Ionian)、多利亚(Dorian)、弗里几亚(Phrygian)、利第亚(Lydian)、混合利第亚(Mixolydian)、爱奥利亚(Aeolian)、洛克里亚(Locrian)等调式,被统一为“明亮的大调”-“阴郁的小调”之大小调体系,由吟咏各种调式、旋律为基本手法的分节歌和联曲体,衍变为以功能性动态和声为基础,做速度、节奏变化之各种器乐、声乐。

中外乐师如同波斯细密画画师,不断变换各种手法,重复、模仿、追逐、加花、变奏、回旋、呈示、展开、再现巫乐、礼乐歌调。由“朱生善琵琶”的相和歌衍生出“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的琵琶器乐,由中国框格(老六板、倒八板)、印度拉格、塔拉、中亚木卡姆等等,由单曲体、联曲体衍生出二部曲、三部曲、组曲、套曲、回旋曲、变奏曲、奏鸣曲、协奏曲、清唱剧,以及序曲、卡农、赋格,还有以四至八小节的固定低音为基础进行连续变奏的“帕萨卡利亚”(Passacaglia)、在固定的主题或一连串固定的和声进行之上作多次变奏的“恰空”(又译“夏空”,法文chaconne,意大利文ciaccona)、自由即兴变奏之炫技性的“托卡塔”(Toccata)、像被毒蛇咬了之后不停跳舞以发散蛇毒的“塔兰泰拉”(tarantella)、不停快速运动中间没有休止的“无穷动”(perpetuummobile)等等曲式、曲体。木心所谓:“老巴赫, 音乐建筑的大工程师。”正是此意。

木心曾说:

文字不要去模仿音乐,文字至多是快跑、慢跑、纵跳、缓步、凝止,音乐是飞翔的。但音乐没有两只脚,停不下来,一停就死。

苏丹的音乐,是有件东西在不停地响着的意思。

如同中国古典乐赋铺陈之“其来于于,其去徐徐”的中古宴乐,西方巴洛克古典音乐,以及后来的阿拉伯风格曲,正是由奥斯曼帝国之土耳其宫殿中,长夜宴饮佐酒辅食之逝者如斯不绝如缕一类的宴飨音乐中脱颖而出。今日的饶舌(rap)歌手,之所以可以用莫扎特《土耳其进行曲》伴奏,完全是同步于其阿拉伯风格之繁音促节的细密律动。

“巴洛克”(baroque),这个词最早来源于葡萄牙语barroco,意为“不圆的珍珠”,最初特指形状怪异的珍珠。而在意大利语barroco中,则有“奇特,古怪,变形”之义。法语baroque是形容词,有“俗丽凌乱”之意。此一类艺术作品,追求不规则形式,极力强调运动。巴洛克音乐,节奏强烈,律动细密,旋律精致,而且持续不断。变化与运动,是巴洛克艺术灵魂。就音乐而言,所谓巴洛克,起初是指在通奏低音(basso cotinuo)之上加花变奏之器乐曲风格。

“阿拉伯风格”(Arabesque),特指“涡卷线状图案”,或“阿拉伯风格的图案”,从这种弯弯绕绕的图案,引申出的乐曲形式,同样也被称为Arabesque。德语Arabeske,则被译为“花纹”。阿拉伯风格,原来是指古代西班牙宫廷、古堡、寺院和意大利城市建筑中带有阿拉伯风格的装饰性花纹。阿拉伯风格的音乐,花样繁多,节奏明快。

如木心所说“不能停,一停就死”,得“不停地响着”的巴洛克、阿拉伯风的宴乐、艺乐,特别在意乐师的玩意儿,特别在意乐曲的加花变奏。

木心乐谱遗稿中,夹杂一页文字:

余论其节奏,在二十世纪三、四十年代之前,从古代在各类装饰艺(术)上,“花”的形象是放之各民族皆准的经典图案,倒是太古时代的初民艺朮,是朴素抽象派。究竟是有意有志地不屑模仿自然现成对象,还是当时人中的非正式的艺术家当未发现花卉之适宜于装饰?两者必居其二,几千年后人类的审美观念,既在精炼拨擢,又在疲乏堕落。

如木心所说,“花卉之适宜于装饰”乃是“艺术”的“经典图案”。繁音促节、律动细密、动而愈出、疾速去往之加花变奏的玩意儿,是宴乐乃至艺乐长足发展的驱动引擎。

巴洛克风之古典音乐代表人物亨德尔、维瓦尔第、巴赫、莫扎特,“精炼拨擢”这个驱动引擎,以其天才作品,把宴乐升华为艺乐。受此影响,在德奥等地还产生了器乐化的声乐流派。亨德尔《哈利路亚》,是其典型。当代“国王合唱团”(The King’s Singers)演唱的巴洛克古典名曲,“斯温格歌手”(SwingleSingers)演唱的人声《野蜂飞舞》等等,器乐化声乐技术业已登峰造极。老锣的《忐忑》,之所以轰动,也和他借鉴德奥器乐化声乐手法有关。

文革中,革命样板戏《智取威虎山》选曲,紧拉慢唱的《打虎上山》之所以风靡,改革开放初期,节奏欢快的铜管乐曲《北京喜讯到边寨》之所以被频繁演奏,一个重要原因,也是其音乐风格之繁音促节、律动细密、动而愈出、疾速去往。与此同时,某些知名作曲家的作品,依旧沉迷于玩音响而轻律动,虽不能如木心断言这就是“疲乏堕落”,但遭受冷遇却是不争事实。

尽管初期艺乐依旧深深烙印着巫乐、礼乐、宴乐的他律胎记,但其重视技艺、“玩意儿”的倾向,却已然昭示着一个新的自律音乐时期开端。

如此观察,便可窥见两汉魏晋大量《乐赋》以及嵇康《声无哀乐论》、汉斯立克《论音乐的美》一类所谓“自律论”音乐美学著作问世的真正缘由。

和音乐自律同时而来的,是音乐家的自立。

逐渐自立的音乐家,一开始还必须依附于世袭贵族和政府官员。西方表演艺术家最初的舞台,除了教堂之外,主要是贵族、官员一类金主的家宴。

后来,音乐会中付费的听众,使他们逐渐独立于贵族、官员。

自宋代起,逐渐外在于乐籍、开始具有相对独立社会地位的中国民间音乐家,于瓦市勾栏中自发组结各种乐社。

起初,他们还常常经由以工代赈的方式,成为官家的和雇乐人(6)。很长一段时期,他们日常的主要舞台,也还是贵族官员家宴堂戏。

然而此以工代赈之和雇乐人、此家乐戏班之九流戏子,从撂地摊开始,通过市场的交易,逐渐成为真正具有独立社会地位的艺人,而和以往宴乐中的家奴有所不同。

明《皇都积胜图卷》之说唱

清《妙峰山进香图》之说唱

正是这些以往的和雇乐人、九流戏子,逐渐成为专业戏曲、说唱表演艺术家。

和以往家乐戏班有所不同的、相对独立的伶人戏班,以及乐师琴社、专业乐团的建立,还有音乐院校的建立,是艺乐时代到来的标志性事件。

至此,艺乐开始了自己的时代,并逐渐占据了巫乐、礼乐、宴乐原先领地。音乐艺术审美实践第一次短暂地获得独立地位。

艺乐的处境,一直非常尴尬。

一方面,它高调标举“为艺术而艺术”,特别重视艺术、玩意儿,另一方面,它又不甘于被边缘化。

继承了文艺复兴之全面发展传统的西欧作曲家们,有一种把本质上自律的音乐,“提高”到与政治、经济、军事以及和音乐有所不同之其它更加他律的文化事项诸如文学、戏剧、舞蹈、美术相同等级的“理性化”抱负(7)。

为了取得更多话语权力,为了扩大社会影响,已经自立的西欧音乐家们,似乎不满足音乐艺术之自律的、审美的本质属性局限。他们的触角再度延伸到音乐之外,而广泛涉及文学、戏剧、舞蹈、美术、社会、历史、政治、宗教等诸多领域。作为刚刚时髦之纯音乐的反动,标题音乐潮流,很快席卷了西欧音乐所有殿堂。他律因素,再度侵入音乐审美领地。

与此仿佛,元明清以来逐渐取得相对独立地位的中国戏曲家们,为了摆脱三教九流末卑微地位,争取自己存在权利,在儒教道统之中,一直以行教化民为其张本。

中国戏剧,向来以“离合悲欢演往事,愚贤忠佞认当场”(嘉峪关清代戏楼楹联)为其主旨。

本来基于宴乐基础,有可能比较自律的艺乐之戏曲、说唱,在中国元明清之际,再度成为载道工具,成为微言大义的《春秋》,演化成为一种非礼、非艺的杂种。

与此同时,与婚丧嫁娶、红白喜事共生的所谓民间音乐,则纯熟地将巫乐、礼乐、宴乐、艺乐抟结为一体。巫乐之神秘、礼乐之庄重、宴乐之喧闹、艺乐之玩意儿,在民间艺人那里,已经难解难分。

正是巫乐、礼乐、宴乐社会功能的不绝如缕,才使艺乐没有完全自律,没有完全边缘化,没有完全脱离社会生活。

五、 俗乐之时髦

艺乐时期,“先陈人一步”(庄子)的作曲家成为音乐艺术领地王者。

以作曲家为代表的音乐人,第一次高扬艺术审美旗帜,开创了一个以古典为其标志的音乐新纪元。在此艺乐新纪元中,一大批出色作曲家创作了一大批至今仍不失为经典的妙音佳曲。音乐艺术第一次摆脱巫术、礼仪、宴飨桎梏,而相对自由地飞翔于审美天空。

在这个短暂的理想王国中,一开始,作曲家即表演艺术家,表演艺术家即作曲家。由于音乐的技艺性,一个不精通表演的作曲家,很难真正体悟排比音声以之为乐的真谛。

在这个开创古典音乐的新纪元中,表演艺术家不过是作曲家的影子,他们的任务不过是再现作曲家作品。即使是那些技艺非凡的表演艺术家,也要千方百计取得作曲家名号,也要附庸风雅创作自己的作品,即便不过是炫技性改编。

就像《红楼梦》养活了一大批红学家一样,作曲家养活了一大批表演艺术家。使用信息论术语,活跃在信道领域中的表演艺术家,以活跃在信源领域中的作曲家为其存在前提。表演艺术家不过是在信道领域中,传达作曲家在信源领域中创造之信息的中介者,而不是真正的创造者。

由于资产阶级攫取利润本性,音乐艺术审美实践,很快成为资产阶级商业运作对象。作曲家作品,从来都是出版商、经纪人利润来源。作曲家很少真正从自己创作中获益,他们的主要报偿是心灵自由翱翔和艺术审美创造。出版商获得的是超额利润,表演艺术家获得的是鲜花、掌声、崇拜以及可观佣金,大多数作曲家获得的,则是荣耀的声名和相对贫困的生活。

这正是陈丹青《严肃与笑容——音乐家肖像系列》中两组截然不同表情之音乐家肖像——愁眉紧锁的作曲家、笑口绽开的表演家——的社会学注脚(8)。

时至今日,尽管已经有所谓版权保护法规和机关,作曲家收入依然不能和表演艺术家相提并论。表演艺术家成为当代音乐明星,成为创造利润主体。作曲家逐渐隐形,表演艺术家开始占据舞台中心。重技轻艺成为演艺界常规,而不屑人心不古的痛心疾首。神童、天才的桂冠,从此成为表演艺术家专利,作曲家反而逐渐沦为现代音乐作坊中无名工匠。

作曲家使用日新月异的电声乐器,尝试各种可能的音声组合。音乐艺术,逐渐演变成为音声技术。而所有音声排比,主要是为包装表演艺术明星。

所谓白金唱片,无非演艺明星利润额度牌坊。

所谓排行榜,无非演艺明星成名速朽烂账。

明星闪烁、明星眩目。艺乐,艺乐,已然亵渎了艺术。

造星追星,繁星落地。音乐开始了一个新时代,俗乐开始时髦。

人生从来不可能真正平等,即使机会平等,结局依然不尽相同。科学技术高度发达的当代,小康似乎触手可及的当代,人道理想却逐渐稀薄,大同世界却愈加遥远。能上九天揽月的当代世界,多数民众依然一无所有。生产总量过剩的当代世界,贫富差距依然不断扩大。

当代社会,“使人显得多余”(9)。

1995年9月27日至10月1日,美国出资的戈尔巴乔夫基金会召集世界500名“最重要的”政治家、科学家、和经济领袖,在美国旧金山费尔蒙特饭店举行“全球精英”高层圆桌会议,史称“费尔蒙特会议”。这500个全球精英中有当时还不是总统的小布什、英国撒切尔夫人、布莱尔、布热津斯基以及索罗斯、比尔•盖茨和未来学家奈斯比特等人。

此次会议的议题是“2000年-2100年‘全球精英’要处理的重大事务。”与会的全球精英认为,在21世纪,仅启用全球人口的20%就足以维持世界经济的繁荣,其余80%的地球人口,都是不能创造新价值的人类废物。

在他们眼里:越来越多的劳动力将被弃置不用,只有20%的人积极地参与生活、挣钱和消费。人类中多余的80%人口属于不再有用的“垃圾人口”。

这些“全球精英”们提出两个处理80%垃圾人口的解决方案:

第一个方案,“奶乐主义”。“弃置和隔绝那些无用而穷困的的垃圾人口。不让他们参与地球文明生活的主流。仅由20%精英将一些消费残渣给他们苟延残喘”,布热津斯基说,“未来人类社会是1/5的社会,在这个社会中,必须让其余4/5的废料人口被排挤出局并依靠喂奶过日子”。这就是布热津斯基所谓的“奶乐主义”。所谓“奶乐”是“娱乐”(entertainment)和“奶头”(titty)的组合,titty-tainment。用廉价的食物、粗俗的物品消费,以及娱乐,安抚垃圾人口反抗的欲望,让上层精英高枕无忧一统世界。

第二个方案,“种族清洗”。用战争和或者生物武器消灭80%目前超过50亿的垃圾人口。

当代社会,百分之二十的全球精英,用奶乐主义,造就了百分之八十垃圾人口津津乐道的当代文明,俗乐是其典型。

当代俗乐,大多是百分之八十垃圾人口的自我麻痹、自我宣泄,自娱奶乐(titty-tainment)、自淫狂欢。

这个被查尔斯·泰勒(Charles Taylor)称之为“世俗年代”(A Secular Age)的当代文明中,因为电子技术、人工智能的发达,电子技术、人工智能的傻瓜化,音乐家,无论是作曲家、演奏家、歌唱家,不再是精英垄断专利,即使是垃圾人口,民间俗人,也有可能成为音乐家。“数字文明进入以虚拟技术、人工智能、物联网等技术为标志的2.0时代。文化产业正发生深刻变化,创造主体逐渐由象牙塔走向全社会,每个人都有机会突破种种障碍、垄断,展示自己的文化创造力,脱颖而出。”(10)有人说:“科恩和鲍勃•迪伦两个就是典范,告诉人们,谁都可以唱歌,谁都可以去直接描述你看到的、想到的事情,不是只有声音好听而已。”(郭睿《胡德夫致敬诺贝尔文学奖得主鲍勃•迪伦》)

在当代,民间俗人中音乐家辈出,而且常常一身兼任词作家、作曲家、演奏家、演唱家。

与巫乐、礼乐重声调变化,宴乐、艺乐重节律纷繁不同,当代俗乐重人生现实感受。俗乐“成为表达人生观和态度的工具”,俗乐之歌词成为“犀利的揭示现实的寓言诗”。作为当代俗乐经典之鲍勃·迪伦的“乡村歌曲”,乃是“音乐与诗歌合体后的灵魂”(11)。

古代《伊利亚特》《奥德赛》《格萨尔王》《东巴经》吟诵史诗的传统,以及中世纪欧洲游吟诗人咏叹世态人情的传统,在当代改头换面换发新的生命。

俗乐时代的人生,是如鲍勃·迪伦《答案在风中飘荡》吟咏:

一个人要走过多少路

才能称为真正的男子汉

一只白鸽要飞越过多少片大海

才能在沙滩上得到安眠

炮弹要多少次掠过天空

才能被永远禁止

答案啊 我的朋友 在风中飘扬

答案它在这风中飘扬

一座山要伫立多少年

才能叫做沧海桑田

人们究竟要活到多久

才能被允许拥有自由

一个人要多少次回首

才能做到真正的视而不见

答案啊 我的朋友 在风中飘扬

答案它在这风中飘扬

一个人要抬头多少次

才能望见天空

一个人有多少只耳朵

才能听见哭声

究竟要失去多少条生命

才能知道太多的人已经死去

答案啊 我的朋友 在风中飘扬

答案它在这风中飘扬

俗乐时代的人生,是如李宗盛《山丘》吟咏:

想说却还没说的还很多

攒着是因为想写成歌

让人轻轻地唱着淡淡地记着

就算终于忘了也值了

说不定我一生涓滴意念

侥幸汇成河

然后我俩各自一端

望着大河弯弯终于敢放胆

嘻皮笑脸面对人生的难

也许我们从未成熟

还没能晓得就快要老了

尽管心里活着的还是那个

年轻人

因为不安而频频回首

无知地索求羞耻于求救

不知疲倦地翻越每一个山丘

越过山丘虽然已白了头

喋喋不休时不我予的哀愁

还未如愿见着不朽

就把自己先搞丢

越过山丘才发现无人等候

喋喋不休再也唤不回温柔

为何记不得上一次是谁给的拥抱

在什么时候

我没有刻意隐藏也无意让你感伤

多少次我们无醉不欢

咒骂人生太短唏嘘相见恨晚

让女人把妆哭花了也不管

遗憾我们从未成熟

还没能晓得就已经老了

尽力却仍不明白

身边的年轻人

给自己随便找个理由

向情爱的挑逗命运的左右

不自量力地还手直至死方休

越过山丘虽然已白了头

喋喋不休时不我予的哀愁

还未如愿见着不朽

就把自己先搞丢

越过山丘才发现无人等候

喋喋不休再也唤不回了温柔

为何记不得上一次是谁给的拥抱

在什么时候

俗乐时代的人生,是如汪峰《北京!北京!》吟咏:

当我走在这里的每一条街道

我的心似乎从来都不能平静

除了发动机的轰鸣和电气之音

我似乎听到了他烛骨般的心跳

我在这里欢笑我在这里哭泣

我在这里活着也在这死去

我在这里祈祷 我在这里迷惘

我在这里寻找 在这里失去

北京 北京

咖啡馆与广场有三个街区

就像霓虹灯和月亮的距离

人们在挣扎中相互告慰和拥抱

寻找着 追逐着 奄奄一息的碎梦

我们在这欢笑 我们在这哭泣

我们在这活着也在这死去

我们在这祈祷 我们在这迷惘

我们在这寻找 也在这失去

北京 北京

如果有一天我不得不离去

我希望人们把我埋在这里

在这我能感觉到我的存在

在这有太多让我眷恋的东西

我在这里欢笑 我在这里哭泣

我在这里活着也在这死去

我在这里祈祷 我在这里迷惘

我在这里寻找 也在这失去

北京 北京

北京 北京

鲍勃·迪伦的《答案在风中飘》,李宗盛《山丘》,汪峰《北京!北京!》等等,是当代俗乐经典。当代俗人之挣扎、奋斗、迷茫、困惑、失落、颓废、犬儒、乡愿,等等世态人情,一一尽在其中。

瑞士文学院将2016年度的诺贝尔文学奖颁给把民谣作为“表达人生观和态度的工具”的鲍勃·迪伦,将2017年的诺贝尔文学奖颁给“经常以第一人称进行创作,聆听人物的内心声音”的爵士歌词作家英国籍日本人石黑一雄,表面看来是因为鲍勃·迪伦“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗歌表达”(瑞士文学院的颁奖词),实际不过是对世俗年代音乐进入俗乐期之迟到的觉悟和事后的追认。

鲍勃·迪伦曾如此评价自己“我觉得自己先是一个诗人,然后才是个音乐家。我活着像个诗人,死后也还是个诗人。”

除了炫技和歌曲伴奏,除了电影和戏剧配乐,器乐不再具有独立意义。

起初,吉他、架子鼓是俗乐的标配伴奏。现在,吉他、键盘合成器、鼓机、采样和音乐软件是俗乐的标配伴奏。

俗乐以文辞为主,声调趋于简化,节奏动感明快,生理反应强烈,心理宣泄直率。加之美工灯光服装舞蹈,俗而易,艳而丽,好学,易懂,你唱了,我就明白了:“那就是你!那就是我!”

俗乐经典作品,还有《江南style》、《小苹果》,以及ilem填词的《普通的DISCO》。

于此“世俗年代”,是如《普通的DISCO》所唱:

在这普通的一天

我穿着普通的鞋

很普通地走在这普通的街

掏出普通的耳机

找点普通的感觉

来一首我最爱的普通音乐

普通的DISCO我们普通的摇

旁边普通的路人在普通的瞧

我普通的灵魂在普通的出窍

在普通的动次打次中普通的燃烧

和艺乐一样,俗乐也是商品化的产品。艺乐期业已逐渐屈服于商业文明的作曲家,其独立创造意识,在俗乐期基本荡然无存。

当代俗乐,不再看重“先陈人一步”的精英意识。作为民间俗人的一员,乐师不再规定审美超越标准。

理想王国崩塌,现实感触成为音乐主要歌咏内容。几乎所有的人,都在现实世界反刍生活的酸甜苦辣。无论是“红歌黄唱”还是“黄歌红唱”,都没有真正把握这个尖锐现实。当意识形态冰炭不相容的时代过去之后,人情世故的感触逐渐开始为俗人关注。

与风动天下,几乎成为一代礼乐之约翰·列侬《给和平一个机会》《你所需要的只有爱》《革命》《人民拥有力量》之类的披头士摇滚不同,与还带有礼乐胎记,诉诸理想主义之崔健《新长征路上摇滚》《红旗下的蛋》《一块红布》之类的摇滚不同,当代俗乐没有社会政治的黑、红、黄、白,只有普通民众的生、老、病、死,只有如黑田一雄所说“拒绝遗忘”,但“作为个人或社会而活下去所不得不遗忘的一切”。俗乐,“不再唱关于拥有,不再唱关于失去,……不再问关于未来,不再问关于命运。”(汪峰《简单的歌》)

如赵雷《阿刁》所唱,“甘于平凡,却不甘于平凡的腐烂”的俗乐,没有巫乐超凡脱俗,没有礼乐神圣肃穆,没有宴乐愉悦快感,没有艺乐审美追求,更没有那种永恒不朽的理性化抱负,只有生命的遭遇,个体的无奈,生活的无聊,灵魂的漂泊。再也没有普渡可能,再也没有出众努力,再也没有愉悦缘由,再也没有超越兴奋,更没有文艺复兴时期那种巨人式的理想追求。有的只是现实感触,琐碎的、细微的、卑贱的、个人的、特殊的感触。这些感触乃是人类唯一能够相互传递并有些许共鸣的信息。

除此而外,只有无法逾越的鸿沟。

在当代,以往阶级、阶层、社团、民族等等区分,已然逐渐模糊。人类被分为高端精英和低端垃圾两个截然不同的种群。尤其因为个人从氏族、部落、国家、民族、阶级、阶层、社团、群体甚至家庭中逐渐剥离,极度个性化的体验,呈现为不能也无须归纳分类的多种形态。

当代音乐文辞,因之逐渐不再有升华典型,而只有无数离散亚种。其中,既没有警句,也没有格言,更没有隽永诗意,尤其没有冷峻批判锋芒。只有当下个体的人生感触,转瞬即逝的心理印象,直白陈述的俚词俗语,顶多有一些自我作践的所谓“幽默”。这些文辞,既不能超越时间,也不能跨越空间。而只能流行于一时,风靡于一地。

时也、命也、运也。莱昂纳多•科恩没有荣获诺奖,猫王没有荣获诺奖,约翰•列侬没有荣获诺奖,迈克尔•杰克逊也没有荣获诺奖,而唱民谣的鲍勃·迪伦(Bob Dylan),写爵士歌词的石黑一雄,却于世俗年代的俗乐期获得二〇一六、二〇一七年诺贝尔文学奖。此,绝非偶然。

阿多诺《论流行音乐》说:

(“节奏服从”型和“情感”型的流行音乐,)标准节拍要求一个如机械性团体的协调的队伍,通过克服个人的反应达到的对节奏的屈服使他们夸张地设想自己仿佛与上百万的这种软弱的人在一起,而这种软弱同样是需要克服的。这样,这种屈服就是与生俱来的了。

音乐的宣泄作用只是它给听众提供了感知情感的契机,而这种情感只局限于灰心失望的情绪。情感音乐成为……大众宣泄的工具,正是这种宣泄保证了人们思想的整齐划一。流泪的人们不会比坚持前进的人反抗得更持久。让听众承认自己不幸的音乐使人们通过‘宣泄’甘心依附于固有的社会秩序。

并非人心不古,而是今非昔比。绝地天通,上帝死了,巫乐、圣乐必然式微。皇权业已崩溃,恺撒灰飞烟灭,礼乐不再必要。柏拉图、孔子一类圣贤已然失去头上光环,乐圣巴赫、贝多芬之类只能勾起历史回忆。

奶乐主义统治的世俗年代,艺乐势必堕落为俗乐。

尽管一些心仪古典、特立独行的作曲家还在孜孜不倦探索。然而巫乐的神圣、礼乐的尊贵、宴乐的愉悦、艺乐的优雅都已经不再。

卡拉OK,选秀、街舞、快闪(Flash Mob),是当代俗乐主要表演形式。随意、即兴、通俗,简易,是当代音乐特质。歌舞乐一体之城市化的“乡村音乐”、城市化的“原生态民歌”、校园歌曲、流行歌曲、摇滚乐、爵士乐等等再度成为音乐主要体裁。

与早期艺乐勃兴时期不同,当今世界大量流行的所谓纯音乐,已然蜕化为内涵空洞的音响,尽管它尽量显得优美。即使那些有标题的音乐,其标题的华美文辞,也不能掩盖其内涵的贫乏空洞。

在一个技术性官僚统治芸芸众生的奶乐主义当代社会,物欲追求乃是时代精神。在一个生产总量已经相对过剩的奶乐主义当代社会,甚至物欲追求与此前相比,也逐渐不再紧迫。

大行于世的,不过是情色,不过是娱乐,不过是如同上海彩虹室内合唱团《张士超你到底把我家钥匙放在哪里了》、《感觉身体被掏空》、《春节自救指南》等所唱的家长里短、婆婆妈妈、求职谋生、相亲独身、加班加点、柴米油盐。

非如此,则不足以透视世俗年代的当代俗乐。

艺乐,艺乐,已然开始消亡。俗乐,俗乐,已然甚嚣尘上。

历史渐次发生的巫乐、礼乐、宴乐、艺乐、俗乐,在这个世俗年代共时集合。

诸如:

“仲春之月,奔者不禁”的火把节、花儿会,斯特拉文斯基《春之祭》;

人代会、党代会《国际歌》《国歌》,香港回归时谭盾《一九九七·天·地·人》,各种庆典仪式不时奏响的郑路、马洪业《北京喜讯到边寨》;

婚礼上的《婚礼进行曲》,葬礼上的《哀乐》,以及六十四人抬棺齐声合唱为山西土豪送葬的胡石言、黄宗江、高如星《九九艳阳天》;

人大会堂宴会厅轻快活波的《美丽的阿美利加》,小县城饭馆里李玲玉嗲声嗲气的《女人爱潇洒,男人爱漂亮》;

维瓦尔第《四季》,亨德尔《哈利路亚》,巴赫《十二平均律》,莫扎特《费加罗的婚礼》,贝多芬《第九交响曲》,肖邦《升C小调夜曲》,拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》;

崔健《一无所有》,汪峰《北京!北京!》,邓丽君《甜蜜蜜》,三毛、李泰祥《橄榄树》,李宗盛《山丘》,罗大佑《是否》,袁惟仁《就这样被你征服》,邓丽君《又见炊烟》,李健《传奇》,周杰伦《青花瓷》,霍尊《卷珠帘》,木心、刘胡轶《从前慢》,陈其钢二〇〇八奥运主题歌《我和你》,谭盾《卧虎藏龙》主题歌《月光爱人》,张艺谋导演的太庙实景《图兰朵》插曲《茉莉花》;

莱昂纳德•科恩、埃尔维斯·普雷斯利(猫王)、约翰·列侬、鲍勃•迪伦、菲尔·柯林斯、迈克尔·杰克逊、萨黛、比约克、席琳·迪翁、玛丽亚·凯莉、诺拉•琼斯、卡朋特兄妹、国王合唱团、黑人“四合一”组合(Four all One)的西文歌曲;

还有《江南style》、《小苹果》,马云与王菲合唱的《攻守道》主题曲《风清扬》;

还有“彩虹室内合唱团”的《春节自救指南》、《感觉身体被掏空》;

等等等等。

它们一起在这个世俗年代耦合共生,相互渗透。市场供求双方不再面目清晰,音乐社会功能不再截然区分,落红满眼扑簌迷离。

俗乐时期,不仅仅是“摇滚乐越来越烂”,而是“音乐作为一种艺术形式正在消失” (12)。

“旧日世界似乎开始坍塌了,但新的时代还不知道在哪儿。”(13)

非有一劫,不足以破局!

生机蓬勃风动不息的音乐,魂兮归来!

注释:

(1)参陇菲《中国音乐文明史纲》,南京,《音乐&表演》,2002年第4期:《当代观乐》(删节稿),北京,《人民音乐》2007年第1期;《当代观乐》(未删稿),兰州,《西部音乐文化》2007年第4期。按:本文在此基础之上,又增设了一个“俗乐期”。

(2)参马克斯·韦伯《儒教与道教》:“典型的狂欢式的原始大地崇拜,即使在中国也被骑士及后来的儒士贵族政体根除了。既没有舞蹈——古代的战舞消失了——也没有放浪形骸的迷醉形式,甚至没有任何残迹,唯有礼仪行为似乎具有了‘圣礼’的特点,但这种礼仪行为恰恰一点也不放浪。”(中译本第72页)

(3)按:针对中原地区之所谓“农耕民族音乐缺少游牧民族音乐那样活力”的说法,已经处于周秦之后礼乐论域,而不尽然适合同一地区早期巫乐。

(4)按:所谓“魏晋封建”说,自有其不可移易之理。

(5)参陇菲《雅、俗本义之说明》,北京,《人民音乐》1994年第1期。

(6)按:和雇:是中国历史上官府的半强制、半雇佣制度。最初官府征用工匠,是强制性的徭役。大约从唐代开始,出现了半强制、半雇佣之“以工代赈”的“和雇”。“和雇”工资很低,而且经常被官府克扣。但这种“招募”制度毕竟已经向真正的雇佣制度前进了一步。

(7)参马克斯·韦伯《儒教与道教》:“西方艺术家在手工业基础上发展起来的经验技巧,加上他们那种由文化和社会规定的彻底理性化的抱负:通过将他们的艺术提高到与科学相同的等级来为其赢得永恒的意义,并为他们自己赢得社会效果。”(中译本第201页)

(8)参《陈丹青音乐笔记》(第40、41页)。

(9) 《汉娜·阿伦特》(中译本第2页)。

(10)“2017中国音乐产业发展峰会”国家新闻出版广电总局规划发展司副司长李建臣主旨发言。

(11)参https://www.liuxue86.com/a/3029101.html《2016年诺贝尔文学奖获得者》

(12)参小鸟“音乐生存指南”《为什么现在的流行音乐越来越烂?》

(13)参尹航 三声《“火热”的live house与“消失”的鼓楼》。

2003年10月29日初稿、2004年 9 月 5 日二稿、2005年12月19日三稿、2006年12月 3 日四稿、2015年 5 月 2 日五稿、2016年 9 月19日六稿、2017年 6 月 1 日七稿、2017年12月27日八稿、2018年 1 月 4 日定稿、2018年 1 月25日修订、2019年 7 月25日增补、2019年 8 月 2 日再补

曾载北京《人民音乐》2007年第1期第50-53页,又载兰州《西部音乐文化》2007年第4期第4-12页,修订增补稿载广州《星海音乐学学报》2018年第3期第5-28页

文章转自陇菲独弹微信公众号

德音乐教转载发布

排版:嘉瑞

校对:嘉灵

审核:嘉禾